-

拥抱绿色星球:多肉植物的魅力与养护智慧

在城市化日益加速的今天,绿色生活成为一种稀缺而珍贵的品质。当人们在钢筋水泥的丛林中追求精神的栖息地,多肉植物以其独特的形态、丰富的品种和易于养护的特性,悄然成为都市生活中颇受青睐的自然“伴侣”。它们不仅是一种植物,更是一种生活方式的体现。而在当下全球气候极端频发、水资源紧张的背景下,多肉植物也因其低耗水、高适应性的生态特性,再度被推上了环保与可持续生活的话题前沿。 多肉植物,学名“多浆植物”,其特…- 0

- 0

- 32

-

爽肤水真能“锁水一整天”?皮肤保湿的真相远不止表面那么简单

在追求水润光泽肌的时代,“爽肤水”成了不少人护肤程序中不可或缺的一步。它常被宣传为“补水神器”、“肌肤急救水”、“24小时保湿利器”。但一个现实的问题是:涂完爽肤水之后,皮肤真的可以水润一整天吗?答案或许没有广告词那么动人。理解皮肤的生理机制和爽肤水的真实作用,是解开这个美妆误区的关键。 爽肤水在产品分类中属于“水性护肤品”,主要成分为水、少量保湿剂、抗氧化剂、植物萃取物或舒缓成分。它的核心功能是…- 0

- 0

- 44

-

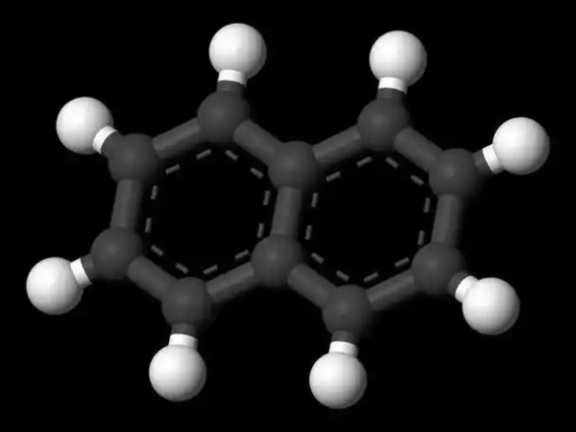

碳的魔法:从生命基石到未来科技的万能钥匙

在我们所处的这个世界里,没有哪种元素比“碳”更具奇妙与矛盾的特质。一方面,它是我们身体每一寸组织的核心组成,是有机世界的根基;另一方面,它又能以极端坚硬的形式——如钻石存在,亦或柔韧如石墨。碳的多样性和可塑性,使它既能维持生命,也能缔造科技未来,成为连接自然与文明的“钥匙”。 碳的神奇,首先体现在它的结构灵活性上。作为一种具有四个共价键的元素,碳可以与自身或其他元素形成无数种稳定的结构。从最简单的…- 0

- 0

- 32

-

高层住宅起火时,生存的“黄金逃生”指南你真的掌握了吗?

高楼林立的现代城市,正在将人们的居住空间不断向上延展。然而,楼层越高,火灾发生时所面临的危险系数也随之倍增。高层建筑火灾的最大特点是:火势蔓延快、烟气扩散猛、逃生路径有限、救援难度大。任何一次火灾都可能在短时间内将整栋大楼变成“烟火牢笼”。面对这一类突发状况,只有掌握科学的应对方式,才能从中争取到逃生的可能。 高层起火之所以致命,往往不是被火焰烧伤,而是死于浓烟窒息和错误逃生。火灾中约有80%以上…- 0

- 0

- 62

-

小小灭火器,关键时刻的大作用:你真的会用吗?

面对突如其来的火情,人们往往慌乱失措,而实际上,只要掌握了正确的灭火方法,一只灭火器就能在关键时刻挽救生命与财产。但令人担忧的是,许多人虽然知道灭火器存在,却并不会真正使用它。近年来多起火灾事件暴露出公众消防意识薄弱的问题,而这背后,缺的往往不是器材,而是知识。 灭火器作为最基础的消防工具,其应用场景广泛,从家庭、学校到商场、工厂乃至交通工具,都少不了它的身影。根据火灾等级和火源类型,灭火器的种类…- 0

- 0

- 44

-

当大地颤动时:地震突发,该如何科学自救?

在天灾面前,生命的脆弱常常令人无力。但更令人痛心的是,许多生命并非死于灾难本身,而是死于错误的逃生方式。地震,就是一个典型的例子。它不可预测、爆发迅速,但若掌握了正确的应对策略,生还几率可以显著提升。 地震是一种由地壳板块运动引起的剧烈能量释放现象,常伴随地面震动、建筑物摇晃甚至坍塌,持续时间通常为数秒到一分钟不等。很多人误以为只要跑得快、躲得远,就能安全逃生。但事实上,在地震初期盲目奔跑,往往更…- 0

- 0

- 46

-

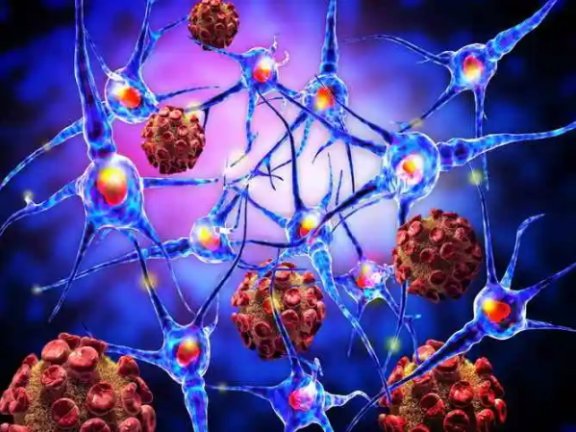

“肚子里的战友”:肠道微生物如何为人类“抗癌”出力?

过去,人类对癌症的想象往往集中于细胞突变、基因缺陷、免疫逃逸等宏观机制。肿瘤治疗的路径,也多半依赖于放疗、化疗和靶向药物。然而,近年的研究正在改变我们对“抗癌战场”的认知——我们身体内的“微小居民”,也许正在为这一战斗贡献力量。肠道微生物,这些数量超过人体细胞10倍以上的微生物群体,正逐渐被证明与癌症治疗的反应、预后甚至疗效有着千丝万缕的联系。 肠道菌群由细菌、真菌、病毒等多种微生物组成,它们不仅…- 0

- 0

- 39

-

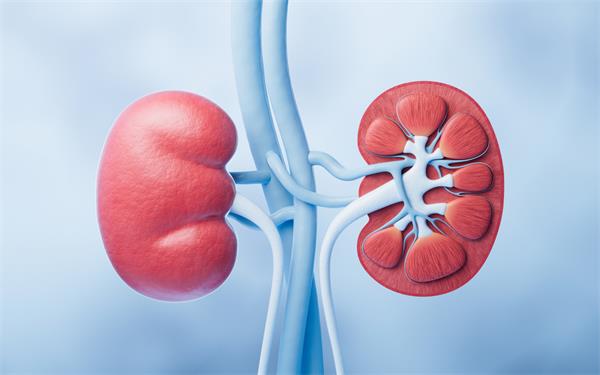

当肾脏“甜过了头”:含糖饮料如何悄悄侵蚀你的肾健康?

在炎热夏日或快节奏的工作日,来一瓶冰镇饮料,似乎成为了许多人的“快乐源泉”。但就在这一瓶瓶口感爽滑、入口即化的含糖饮料背后,藏着一场关于肾脏健康的隐秘“糖衣炮弹”。越来越多的研究显示:长期大量摄入含糖饮料,与肾功能损伤之间存在高度相关。而当这种伤害慢慢积累,最终表现出来时,往往已经是慢性肾病的中晚期。 含糖饮料的定义远不止碳酸饮料那么简单。果汁饮料、奶茶、能量饮料、甜味茶饮、风味水等,凡是额外添加…- 0

- 0

- 51

-

“晨尿预警”:身体健康的“第一份报告单”,你读懂了吗?

清晨醒来,很多人都习惯先上一趟厕所。表面上看,这是再正常不过的生理行为,但你有没有注意过,那一泡“早晨的第一尿”,其实藏着不少身体发出的健康信号?颜色、气味、泡沫、频率……都可能透露出肾脏、肝脏、代谢系统甚至是心血管的隐患。不夸张地说,晨尿就是身体在“开机”前给你递来的一份健康状态报告单,只不过大多数人都忽略了它。 尿液是人体代谢的产物之一,经过肾脏过滤、重吸收和分泌形成。夜间休息时,人体新陈代谢…- 0

- 0

- 49

-

太空也有“秤”?揭秘微重力环境下如何测出人体质量

在地球上,测量一个人的体重不过是举手之劳。站上体重秤,重力作用下人体对地面的压力被转换成数字,瞬间得知自身体重。然而,离开地球的引力场,一切都变得不再简单。对于长期在太空站工作的宇航员来说,“称体重”是一项既复杂又重要的工程。因为在微重力环境下,没有“重”,只有“质量”,而要准确地测量这一质量,科学家必须另辟蹊径。 太空环境并非真正的“无重力”,而是处于一种“微重力”状态。国际空间站围绕地球运行时…- 0

- 0

- 88

-

蛋白质吃越多,肌肉长越快?别让“增肌迷思”误导训练逻辑

在健身圈流传着一句口号:“三分练,七分吃。”这句话在强调饮食对训练成果的重要性的同时,也让很多人走入一个误区——只要吃得足够多的蛋白质,肌肉自然就会迅速膨胀。尤其是在各种健身博主、营养补剂广告的鼓吹下,“蛋白质=肌肉”的概念被高度简化和放大。但从生理机制到营养代谢的角度来看,事情远没有这么简单。 蛋白质确实是合成肌肉不可或缺的核心营养物质之一,它为肌肉组织修复、再生和生长提供原料。人在进行力量训练…- 0

- 0

- 48

-

咖啡和骨质疏松之间的“误会”:一场被放大的健康焦虑?

咖啡作为全球最受欢迎的饮品之一,一直以来都伴随着众多健康传言。而“喝咖啡会导致骨质疏松”这类说法尤为广泛,常常让不少咖啡爱好者在享受那杯香浓美味时内心充满负罪感。尤其是中老年人,听到“咖啡让钙流失”“越喝骨头越脆”的说法后,不少人果断“戒咖啡”。然而,从现代营养学和临床研究的角度来看,这种担忧是否合理,值得进一步厘清。 传言的逻辑基础主要源于咖啡中所含的咖啡因。早期研究曾发现,咖啡因具有轻微利尿作…- 0

- 0

- 42

-

飞机遇到颠簸就无解?空中“摇晃”其实早有迹可循

当飞机在云层中剧烈颠簸,有乘客惊叫、有咖啡洒落、有行李掉落,这一切足以让不少人心跳加速,甚至对飞行产生恐惧。但问题来了:空中颠簸究竟能不能预防?是纯粹的“天灾”,还是现代航空技术依然有待解决的“软肋”?在这个每年有超过40亿人次选择乘坐飞机的时代,搞清楚“颠簸”这件事,比你想象的更重要。 航空颠簸,本质上是一种空气流动的剧烈扰动,它可能由多种气象因素引起。最常见的类型包括积雨云带来的对流颠簸、穿越…- 0

- 0

- 111

-

皮肤“敏感”就等于“过敏”?别被表象误导了真相

许多人在换季时或使用某种护肤品后,发现脸上发红刺痛,便立刻断定自己是“过敏性肌肤”,甚至在日常护理中谈“成分”色变,走向了“成分极简主义”或“纯天然迷信”的另一极端。但事实上,“敏感”不等于“过敏”,它们之间不仅有明确医学定义的差异,背后的机制和应对方式也完全不同。把两者混为一谈,不仅可能影响正确诊断,还可能延误适当护理。 “皮肤敏感”是一个更广义、现象级的描述,通常指肌肤对外界刺激反应较快且明显…- 0

- 0

- 71

-

飞鸟能击落客机?航空“软杀伤”的硬代价与防御极限

近年来,“飞鸟撞击客机”这个听起来充满偶然性的事件,逐渐走上公共视野。特别是在某些事故中,飞鸟不再只是对飞机表面造成轻微划痕,而是引发引擎熄火、迫降甚至酿成严重后果。当公众质疑:“一只鸟,真能让一架几百吨的现代客机坠毁?”专家的回答既理性又令人警醒:这确实有可能,并且——难以完全避免。 飞鸟撞击,又称“鸟击”,在航空行业是一个再常见不过的术语。数据显示,全球每年报告的鸟击事件超过13万起,其中约9…- 0

- 0

- 75

-

野生水产≠更好水产?一场关于鱼、虾与“天然标签”的理性较量

在餐桌消费升级的当下,“野生”二字似乎自带高贵滤镜。无论是野生大黄鱼、深海带鱼,还是江里捉来的小龙虾,常常被冠以“天然、营养、纯净”的标签,价格也显著高于养殖品种。与此同时,养殖水产常被贴上“喂饲料”“激素多”“不健康”等偏见标签。这种“天然优于人工”的观念虽深入人心,却未必符合现实中的科学逻辑。野生水产真的更胜一筹吗?我们或许需要一份理性的重新审视。 首先,营养价值方面的差异,并不如想象中明显。…- 0

- 0

- 71

-

母鸡为啥啄蛋?一场生理、环境与行为之间的“蛋壳风波”

在许多养殖户和农村家庭中,都会遇到一种令人困扰的现象:母鸡啄破自己刚产下的蛋,甚至将其吞食。这种行为看似反常,却并不罕见。它不仅影响蛋的产量和质量,严重时还会在鸡群中“传染”,引发连锁反应。那么,母鸡为什么会啄蛋?这背后隐藏着哪些生理机制、环境诱因和行为习惯?答案并不简单,但值得每一位关注动物福利和家禽养殖的人深入了解。 母鸡啄蛋的原因多种多样,但大致可以归为三类:生理性、环境性和习得性。 生理因…- 0

- 0

- 244

-

农作物也有“食谱”:一顿科学营养餐,如何喂饱亿万颗种子?

在人们的认知中,施肥是农业生产的常规操作,但很少有人真正把它理解为“农作物的营养餐”。事实上,无论是金灿灿的水稻、绿油油的菠菜,还是甜脆多汁的西瓜,它们都需要从土壤中“吃饭”。这种“吃饭”,不是靠阳光和雨露就能满足的,而是对各种营养元素有着精细且科学的需求结构。如果说阳光是植物的“能量源”,那么各种矿物质、微量元素和有机物,就是它们赖以健康生长的“膳食搭配”。 植物和人一样,也讲究“吃得好”“吃得…- 0

- 0

- 8

-

“稻鱼共生”的智慧密码:一片田,两种收,古法农业如何引领未来可持续?

在中国南方广袤的水稻田间,常有一道别样风景:绿色稻浪中游弋着成群的小鱼,农民在田埂上轻笑着撒饵喂食。这看似古老的耕作方式,被称为“稻田养鱼”或“稻鱼共生”,早在1700多年前的《齐民要术》中就有记载。如今,这种传统智慧正重新走入公众视野,甚至成为联合国粮农组织大力推广的“生态农业样板”。 但这并不是一种“复古”的情怀操作,而是一种高度融合生态学、农业科学与可持续发展的现代选择。在粮食安全与绿色发展…- 0

- 0

- 49

-

米饭的“美味密码”:藏在基因、淀粉与锅气之间的科学秘密

同样是一碗白米饭,有的软糯香甜、颗粒晶莹剔透,让人食欲大开;有的则干硬无味、散发着略微陈旧的气息,即便下饭菜再丰富,也难以下咽。这种味觉上的天差地别,并不仅仅取决于口感偏好,更深层的原因藏在大米的品种、化学组成、种植环境、储藏方法乃至烹饪技巧当中。换句话说,好吃的米饭,背后是科学与农艺共同交织出的味觉奇迹。 米饭的“好吃”,其实是一种综合感官体验,既包括入口时的弹性、湿润度,也包括咀嚼中的甜香回味…- 0

- 0

- 48

-

51度的白酒,为何成了“酒桌隐身人”?一场分子之间的味觉微妙博弈

在中国的酒文化中,“度数”是一种仪式感,也是一种社交语言。人们在饭桌上谈生意、叙友情时,常常以白酒度数来定调气氛:38度的温和,42度的平衡,52度的烈烈生风……但你很少看到51度的白酒走上主流餐桌。哪怕它看似只比52度少1度,却仿佛被“冷落”在酒业的边缘。而化学家的解释却颇为出人意料:这1度的差异,足以撬动风味的平衡,让人感受到“味道有点怪”。 白酒的核心魅力,来自于它的“香”与“口感”。而这一…- 0

- 0

- 60

-

火锅味比香水更“持久”?一场关于分子与鼻子的隐秘较量

每一个冬日里从火锅店走出的人,似乎都带着同样的疑问:为什么自己身上的那股“香辣味”久久不散,甚至连第二天洗过的外套还能保留几分“回锅气”?而平时喷上的香水,明明是大牌调香师精心配比的艺术品,留香却似乎不到半天便悄然无踪。这场味道的“持久战”,是火锅赢了香水,还是我们的感官被误导了? 事实上,这并非只是个人主观感受,背后有一整套化学、物理与感知心理学的交织机制。火锅味之所以顽强,和它释放出的分子种类…- 0

- 0

- 87

-

鹅蛋营养堪比“超级食物”,为何却难登百姓餐桌?

在日常生活中,鸡蛋是家庭餐桌上的常客,鸭蛋也因咸蛋、皮蛋等形式广为人知。然而,相较之下,鹅蛋却仿佛成了“冷门选手”——营养丰富,却难得一见,更少有人主动购买或食用。这背后的原因,绝不仅仅是“口感不合适”那么简单。 鹅蛋因个头大、营养高而备受营养学界推崇。一个鹅蛋的重量是鸡蛋的2到3倍,富含优质蛋白、不饱和脂肪酸、卵磷脂、维生素A、B群,以及钙、铁、锌等多种矿物质。特别是其中的卵磷脂和脑磷脂,对神经…- 0

- 0

- 55

-

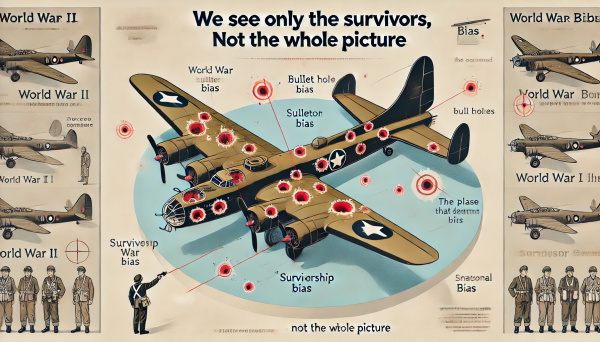

别被“成功学”骗了:幸存者偏差正在悄悄操控你的判断

在刷短视频时,你是否被这样的话打动过:“我连初中都没毕业,现在却年入百万。”“我从负债累累到拥有三套房,全靠坚持不懈。”听起来振奋人心,甚至让人觉得:只要我够努力,也能逆风翻盘。然而,这样的故事里,往往藏着一个看不见的陷阱——幸存者偏差。 这是一个我们在生活中常常遇见却很少察觉的逻辑误区。它让我们看到“成功”的人或事,却忽略了那些因为失败而消失的无数案例。就像我们只听到了“活着的人”在讲述经历,而…- 0

- 0

- 74

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!