-

南方“湿冷”VS 北方“干冷”:哪个更让人难以忍受?

冬天一到,南北方的朋友总会围绕一个经典话题展开争论:“湿冷”和“干冷”到底哪个更冷? 北方人说:“零下 10℃ 但屋里暖和,根本不算冷。” 南方人反驳:“零上 5℃ 湿冷到骨头里,才是真的冷。” 为什么同样是低温,南北方的冷却如此不同?湿冷真的比干冷更冷吗? 干冷 VS 湿冷的本质区别 温度相同时,南北方对寒冷的体感差异,主要由空气湿度、风速、人体散热方式等多种因素决定。 湿度影响体感温度 北方冬…- 0

- 0

- 110

-

睡觉时,总想把脚伸出被子?大脑和身体都在“帮你降温”

夜深人静,盖着被子入睡,却总是忍不住把一只脚伸出来,这种现象几乎人人都经历过。明明身体觉得冷,为什么脚却想探出温暖的被窝?这不仅仅是习惯问题,而是大脑、血液循环和体温调节系统共同作用的生理现象。 身体为什么要调节睡眠时的温度? 睡眠与体温调节密切相关,人体的核心体温在一天之中是变化的。 白天活动时,核心体温较高,新陈代谢旺盛,大脑和肌肉需要更多能量。 夜晚入睡时,核心体温会降低,大脑会自动调整血液…- 0

- 0

- 58

-

一点唾液就能测出孩子是不是天才?“天赋基因检测”真的靠谱吗?

“只需一点唾液,就能预测孩子的智商、运动能力、音乐天赋,帮家长精准规划未来!”近年来,基因检测技术在商业领域迅速发展,一些商家推出了所谓的“儿童天赋基因检测”服务,宣称可以通过基因分析,判断孩子是否具有数学天赋、艺术潜质、运动才能,甚至预测未来的学习成就。这种检测真的科学吗?基因决定孩子的一切吗? 基因决定智商和天赋吗? 基因在个体发展中确实起着重要作用,影响身高、肤色、眼睛颜色,甚至在一定程度上…- 0

- 0

- 69

-

3 岁以前的记忆去哪了?大脑为何“有意”删除你的童年

很多人都有这样的疑问:小时候发生了那么多事情,为什么我们几乎不记得 3 岁以前的事?哪怕家人用照片、录像帮助回忆,那些经历仍像是别人的故事,没有任何熟悉感。科学家将这种现象称为**“婴儿期遗忘”(infantile amnesia),它不仅是普遍现象,还是大脑主动“删除”记忆的结果**。 记忆是如何形成的? 记忆并不是简单的信息存储,而是一个复杂的过程,涉及编码、存储和提取三个阶段。 编码:大脑将…- 0

- 0

- 30

-

一次性筷子真的用二氧化硫漂白?吃外卖的你,真相了解多少?

外卖已经成为许多人日常生活的一部分,而一次性筷子作为标配餐具,几乎无处不在。然而,关于一次性筷子的各种传言也层出不穷,其中“一次性筷子都是用二氧化硫漂白的,吃了会中毒”的说法尤为惊人,甚至让不少人开始担忧它的安全性。那么,市场上的一次性筷子真的会大量使用二氧化硫漂白吗?长期使用是否会对健康造成危害? 二氧化硫与一次性筷子的关系 二氧化硫(SO₂)是一种无色、有刺激性气味的气体,常被用作食品防腐剂、…- 0

- 0

- 74

-

冰箱塞得满满当当,食物真的能保鲜更久吗?真相可能超出你的想象

囤货成为现代家庭的常态,许多人习惯将冰箱塞得满满当当,觉得这样不仅能延长食物保鲜时间,还能减少采购频率。但冰箱储存空间并非“越满越好”,错误的存放方式可能导致冷藏效果下降、细菌滋生、食物变质加快,甚至影响健康。食物存得满,真的等于存得好吗? 冰箱过满会带来哪些问题? 冷空气循环受阻,食物反而更容易变质 冰箱的核心功能是通过冷空气循环保持低温,减缓食物腐败速度。如果食物摆放过密,冷气流动受阻,温度分…- 0

- 0

- 47

-

衣物多久洗一次最健康?错过最佳清洗周期,小心细菌找上门

日常生活中,许多人凭感觉决定衣物的清洗频率。有些人觉得衣服只要不脏就可以多穿几次,而有些人则习惯每天换洗。看似简单的习惯,实际上与皮肤健康、呼吸道安全、细菌滋生密切相关。不同类型的衣物,接触皮肤的程度不同,吸收汗液、皮脂和外界污染的能力也不同。如果清洗不及时,衣服可能成为细菌、真菌和螨虫的温床,引发皮肤病、过敏,甚至影响免疫系统。那么,哪些衣物需要每天换洗?哪些可以多穿几次? 贴身衣物:每天换洗,…- 0

- 0

- 64

-

家里装摄像头,真的安全吗?你可能低估了风险

随着智能家居的普及,越来越多的人选择在家中安装摄像头,以监控老人、孩子或防范盗窃。然而,看似增强安全感的设备,却可能成为隐私泄露、黑客攻击、家庭矛盾的隐患。许多案例表明,家用摄像头不仅没有带来绝对的安全,反而成了潜在的风险源。 家用摄像头可能带来的风险 隐私泄露,黑客可能在“偷窥”你的生活 许多家用摄像头依赖云存储,如果设备安全性不足,或者用户的密码设置过于简单,黑客就可能轻易入侵。近年来,网络上…- 0

- 0

- 137

-

电热毯、暖宝宝有辐射,会致癌?真相远比你想的简单

寒冷的冬天,电热毯和暖宝宝成为许多人的“取暖神器”。然而,网络上流传着各种关于它们的质疑:“电热毯有辐射,长期使用可能会致癌?”“暖宝宝贴在身上会释放有害物质?” 这些说法是否科学?日常取暖真的会对身体健康带来风险? 电热毯是否会释放有害辐射? 电热毯的工作原理是通过内部的电阻丝发热,将热量传导到表面,提升床铺温度。由于涉及电流,电热毯在工作时确实会产生电磁场,但这与日常使用的电器(如手机、吹风机…- 0

- 0

- 113

-

游戏成瘾到底有多严重?如何判断并科学应对?家长必读!

电子游戏已成为当代青少年生活的一部分,适量游戏可以缓解压力、提升认知能力,但过度沉迷可能带来严重影响。世界卫生组织(WHO)已正式将“游戏成瘾”(Gaming Disorder)列入《国际疾病分类》,与其他成瘾行为(如赌博成瘾)具有相似的神经机制。一旦游戏成瘾,不仅影响学业、人际关系,还可能危害身心健康。那么,如何判断孩子是否陷入游戏成瘾?家长该如何科学引导,而不是简单粗暴地“禁玩”? 游戏成瘾的…- 0

- 0

- 7

-

什么都没做,为什么还是那么累?你的身体可能在“隐形透支”

每天坐在办公室,没有剧烈运动,周末也只是窝在家里追剧,似乎并没有消耗太多能量,但依然感觉疲惫不堪。明明没做什么,为什么还是觉得累? 这种“隐形疲劳”不仅让人提不起精神,还可能影响长期健康。疲劳不只是身体的累,也可能是大脑、心理、生理等多方面的透支,找出真正的原因,才能有效恢复精力。 “隐形疲劳”的可能原因 大脑长期处于“信息过载”状态 看似没做什么,但手机、电脑、社交媒体等信息流不断轰炸大脑,导致…- 0

- 0

- 35

-

新能源汽车遇上寒潮、雨雪,如何应对续航下降与安全挑战?

寒潮来袭,新能源汽车车主常常面临续航大幅下降、充电效率变慢、车窗结冰、胎压降低等问题。相比燃油车,电动车的电池对温度更加敏感,极端天气不仅影响行驶里程,还可能影响安全驾驶。在低温、雨雪等恶劣天气下,如何保障新能源汽车的续航和安全? 低温天气如何影响新能源汽车? 冬季气温下降,新能源汽车的性能会受到多方面的影响。 续航里程下降 低温会降低锂离子电池的活性,导致充放电效率下降,实际续航里程可能减少30…- 0

- 0

- 70

-

低温烫伤可能致癌?冬季取暖设备如何安全使用

寒冷天气里,电热毯、暖手宝、暖宝宝等便携取暖设备成为了许多人的“御寒神器”。然而,这些设备带来的不仅是温暖,还可能隐藏着健康隐患,尤其是低温烫伤。不少人误以为烫伤一定伴随剧烈疼痛和红肿,但低温烫伤往往悄无声息,等到发现时,皮肤已经受到严重损害,甚至可能诱发癌变。如何识别低温烫伤?取暖设备如何安全使用?科学取暖才能真正温暖无忧。 低温烫伤为何比高温烫伤更危险? 常见的烫伤多由高温物体短时间接触皮肤引…- 0

- 0

- 53

-

鞭炮炸伤后怎么办?科学急救减少伤害

节日庆典、婚礼庆祝、春节辞旧迎新,鞭炮成为了增添喜庆氛围的传统方式。然而,鞭炮的爆炸威力并不容小觑,每年因鞭炮炸伤导致烧伤、眼睛受伤、手部损毁、听力损害的案例屡见不鲜。一旦被鞭炮炸伤,该如何科学处理,避免伤情恶化? 鞭炮炸伤的常见类型 鞭炮爆炸产生的高温、冲击波和火药化学物质,会对人体造成多种伤害。不同类型的炸伤,处理方式也有所不同。 皮肤烧伤 由高温火焰或爆炸时的火药粉末引起,表现为皮肤红肿、起…- 0

- 0

- 53

-

车内开空调睡觉,为什么会致命?警惕“隐形杀手”一氧化碳中毒

许多车主在夏天喜欢开着空调在车里小憩,冬天则会在车内开暖气取暖,尤其是长途驾驶的司机,经常会在车内休息。但这样的行为可能暗藏致命风险——一氧化碳(CO)中毒。每年都有因车内开空调睡觉而导致中毒甚至死亡的悲剧发生,这种危险为何如此致命?如何避免? 为什么车内开空调会导致中毒? 一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的气体,被称为“隐形杀手”。人体吸入高浓度一氧化碳后,血液中的血红蛋白会优先与一氧化碳结合…- 0

- 0

- 22

-

烫伤后该怎么办?科学处理避免二次伤害

日常生活中,热水、蒸汽、热油,甚至阳光暴晒,都可能导致烫伤。一旦处理不当,轻微烫伤可能恶化成严重创面,甚至留下疤痕。如何在黄金急救时间内采取正确措施,减少疼痛、预防感染,并促进皮肤修复? 烫伤的严重程度如何判断? 烫伤的严重程度取决于温度、接触时间和受伤深度,可分为三种主要类型: 轻度烫伤(I度烫伤) 皮肤发红、疼痛,可能有轻微肿胀,但没有水泡。 主要影响表皮层,通常不会留下疤痕。 典型例子:短暂…- 0

- 0

- 34

-

山体滑坡来袭,如何自救与互救?关键时刻这份指南能救命

暴雨、地震、植被破坏等多种因素都可能引发山体滑坡。大量泥石、岩块瞬间崩塌,破坏道路、房屋,甚至吞噬整个村庄。在突如其来的灾难面前,如何争取生存机会?掌握正确的自救、互救方法,是每个人都应具备的应急技能。 山体滑坡的形成与危险性 山体滑坡是由于重力作用,山坡上的岩石、土壤或其他物质发生大规模下滑的地质灾害。常见的诱因包括持续降雨、地震、人为挖掘、植被破坏等。这类灾害往往发生迅速,几秒至几分钟内就能覆…- 0

- 0

- 56

-

高楼越高,地震时越容易倒塌?真相可能与你想象的不一样

地震是一种无法预测但破坏力极强的自然灾害,每当地震发生,人们常常关注建筑物的抗震能力。有人认为,高层建筑在地震中更容易倒塌,因为它们比低层建筑更高、更重,摇晃时更明显。这个看法是否正确?现代高层建筑在设计时是否已经考虑了抗震问题?在地震来临时,高楼的安全性到底如何? 近年来,全球多个地区发生强震,高层建筑的安全性成为社会关注的焦点。理解地震与建筑结构的关系,有助于我们更好地判断风险,掌握应对策略,…- 0

- 0

- 121

-

毒蛇咬伤如何自救?关键时刻的急救指南

野外探险、农田劳作,甚至在家附近的草丛、公园中,都可能遇到蛇类活动。大多数蛇类是无毒的,但若被毒蛇咬伤,处理不当可能危及生命。面对突如其来的蛇咬伤害,如何在黄金急救时间内采取正确措施,避免毒素扩散,争取生存机会? 近年来,随着户外运动的流行,毒蛇咬伤的案例时有发生。误区和错误操作仍然广泛存在,例如用嘴吸毒、切开伤口放血、使用草药敷贴等,可能反而加重病情。了解科学的急救方法,是应对蛇咬伤的最佳防线。…- 0

- 0

- 51

-

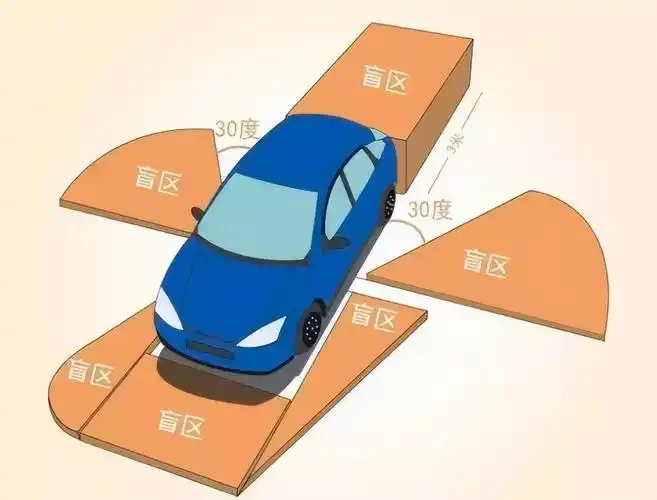

车辆盲区藏在哪?如何避免看不见的危险

日常驾驶中,许多交通事故并非因为驾驶员反应不够快,而是因为“看不见”。无论是新手还是经验丰富的司机,都会遇到一个共同的安全隐患——车辆盲区。这些看不见的区域可能隐藏着行人、电动车,甚至是整辆车,稍有不慎就可能发生碰撞。那么,车辆的盲区具体在哪里?如何有效规避盲区带来的危险? 盲区的定义与危险性 车辆盲区是指驾驶员在正常驾驶姿势下,通过车窗、后视镜、倒车影像等常规方式无法直接观察到的区域。这些区域可…- 0

- 0

- 54

-

自热锅真的会爆炸吗?揭秘加热包背后的科学原理

近年来,自热火锅、自热米饭等方便食品因其便捷性而受到消费者青睐。无需明火或电源,只需加水,即可在短时间内加热食物,随时随地享受热腾腾的饭菜。然而,网络上也频繁出现关于自热锅爆炸的新闻和讨论,许多消费者开始担心:自热锅到底安全吗?它为什么会爆炸?使用时应该注意什么? 自热锅的加热原理 自热食品的“黑科技”主要来源于底部的自热加热包,其核心成分通常包含生石灰(氧化钙)、铝粉、铁粉等。当加水后,化学反应…- 0

- 0

- 156

-

刹车失灵,如何冷静应对?关键时刻自救指南

高速行驶时,刹车突然失灵,无疑是每位驾驶员最不愿遇到的情况。然而,车辆制动系统并非绝对可靠,刹车故障在现实中确实发生过,并且往往伴随严重的交通事故。面对这种突发情况,如果能迅速冷静地采取正确的应对措施,往往能将危险降到最低,甚至成功化解危机。 近年来,随着汽车技术的进步,刹车系统的安全性得到了极大提升。然而,即便是最先进的汽车,也无法完全避免刹车失灵的可能性。例如,制动液泄漏、刹车片磨损过度、真空…- 0

- 0

- 31

-

车不是开坏的,而是放坏的?长期停放对车辆的伤害有多大

许多车主认为,汽车行驶时间越长、公里数越多,磨损就越严重,因此如果车辆长时间不开,就能延长寿命,减少损耗。事实上,汽车与人体类似,需要定期“活动”才能保持健康。如果长时间闲置,许多零部件反而会出现问题,甚至比正常使用中的磨损更严重。 近年来,随着短途出行方式的增多,不少家庭的汽车使用频率下降,许多车辆长期停放在车库或露天停车场,只有在特殊情况下才会启动。但很多车主发现,长时间不动的车辆往往出现电瓶…- 0

- 0

- 39

-

缺失与补偿:为什么人们越缺什么,越想在这方面证明自己?

现实生活中,有些人喜欢炫耀财富,可能他们并不是真正富有;有些人在社交场合极力表现自信,实际上他们可能极度缺乏安全感。这种现象在心理学上被称为**“补偿心理”**,即当一个人意识到自己在某方面存在缺陷时,会通过夸大、伪装或补偿性的行为来证明自己在这方面并不逊色。 近年来,社交媒体的发展放大了这种心理机制的影响,人们可以随时随地展示自己的生活,但展示的背后,可能隐藏着某种缺失。为什么人们会倾向于在自己…- 0

- 0

- 38

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!