-

喝茶“刮油”真有其事?减肥神话背后的科学真相

近年来,“喝茶能刮油”“饭后一杯茶,脂肪全蒸发”的说法频频刷屏,绿茶、普洱、乌龙、黑茶等被包装成减肥“利器”,尤其在社交平台和养生类视频中,茶饮被赋予了近乎神奇的功效。有不少人因此迷信地将喝茶作为减肥捷径,甚至代替运动与控制饮食。喝茶真的能“刮”掉脂肪?它在减脂中的作用到底有多大?这些大众信念,需要被重新审视。 茶叶的确是一种天然健康饮品,其丰富的活性物质如茶多酚、儿茶素、咖啡因、茶黄素、茶氨酸等…- 0

- 0

- 37

-

粗粮越吃越瘦?减肥人群对“膳食纤维”的误解与真相

粗粮在营养领域常常被贴上“健康”“控糖”“饱腹”的标签,尤其在减肥人群中,被视为优于白米白面的“瘦身利器”。不少人开始将白米饭替换成糙米、燕麦、小米,甚至将红薯、玉米作为主食,希望借助粗粮的“高纤维、低热量”特性来达到体重管理的目的。然而,粗粮真的能减肥吗?它在调控体重中的作用到底有多大?人们对它的期待是否过于理想化? 粗粮,通常指的是未经精细加工、保留了谷皮、胚芽和部分麸皮的全谷物,如糙米、燕麦…- 0

- 0

- 54

-

想瘦哪瘦哪?“局部减肥”是科学还是噱头?

无论是社交媒体上的瘦身教程,还是健身房里的塑形课程,“局部减肥”这个词频繁出现在大众视野中。练马甲线、瘦蝴蝶臂、甩大象腿……听起来似乎有的放矢,每一寸赘肉都有专属的“剿灭计划”。但这个概念在科学层面是否站得住脚,真的能做到“想瘦哪就瘦哪”吗? 脂肪在人体内的分布并不完全由我们控制。它受到多种因素共同作用,包括遗传、性别、激素水平与生活方式等。在人体新陈代谢过程中,脂肪的分解并不会局限于某个具体部位…- 0

- 0

- 11

-

暴汗不等于减脂,“爆汗服”只是出水不出肉

近几年,社交平台上不断出现一种新的“瘦身神器”——暴汗服。很多健身博主或减肥网红身穿银光闪闪的连体衣,在跑步机上挥汗如雨,视频中汗水成滩、衣服湿透,似乎印证了“汗流得越多,脂肪掉得越快”的直觉。正因如此,不少人也开始纷纷效仿,期待通过“暴汗”在短时间内瘦下来。看似科学合理,实则是一种广泛流传的减肥误区。 人体在运动或高温环境下出汗,其本质是一种温度调节机制。出汗时,皮肤毛孔释放水分,通过蒸发带走体…- 0

- 0

- 64

-

水果减肥法真的靠谱吗?小心“甜蜜陷阱”越吃越胖!

吃水果能减肥,是不少人在节食期间的“黄金法则”。轻食主义风潮盛行,水果成了代餐首选,从“苹果三日减肥法”到“黄瓜+西柚一周甩肉5斤”的传言层出不穷。但这些看似清爽健康的食物,真的能让身体轻盈如燕吗?如果没有足够的营养认知,减脂之路极可能悄悄走向反方向。 水果之所以成为很多人减肥时的首选,是因为它们富含维生素、矿物质、抗氧化成分和水分,热量普遍低于主食类食物。例如,每100克苹果的热量大约为52千卡…- 0

- 0

- 39

-

🔥爱吃辣的人更瘦?“辣椒减肥法”真相揭晓!

人们常说“吃辣能减肥”,在这个以瘦为美的时代,关于辣椒“燃脂”“提代谢”的传闻越来越多。网络上还盛传“吃一顿辣椒相当于跑两公里”,让许多想要控制体重的人跃跃欲试。那吃辣究竟能不能帮我们减肥?这背后的科学原理是否靠谱?又有哪些误区需要我们警惕? 辣椒的减肥传言并非空穴来风,其主要成分——辣椒素(Capsaicin),的确被研究证明具有一定的生理代谢影响。辣椒素是一种生物碱,它与人体中的“香草素受体”…- 0

- 0

- 40

-

油豆角上桌,减脂不减味?解锁高纤蔬菜的燃脂潜力

在越来越多的人关注健康饮食与减脂塑形的当下,油豆角开始从一道家常菜走向“减肥餐桌”的核心位置。有人说它热量低、饱腹感强,是天然的“绿色减脂法宝”;也有人质疑它“炒着吃还叫减肥?”关于油豆角是否适合减肥人群,它的营养价值究竟如何,我们有必要重新认识这道常见却被低估的蔬菜。 油豆角,又称长豆角、四季豆,属于豆科菜类的一种。其本身热量不高,每100克约含32千卡,远低于淀粉类食物。同时,它富含膳食纤维,…- 0

- 0

- 99

-

“断碳”“断脂”就能瘦?你被明星减肥法骗了什么

在社交平台上,“不吃主食”“滴油不沾”的极端减肥法被许多明星亲身演绎,从“XX天瘦10斤”到“鸡胸肉+水煮菜”的魔鬼饮食清单,这些看似迅速、高效的方法仿佛开启了一条捷径,让人误以为只要“戒碳断脂”,就能拥有理想的身材。但在这些华丽外表的背后,隐藏的是对身体健康的巨大伤害。科学减脂从来不是“越少吃越瘦”,而是合理均衡、可持续的生活方式选择。 碳水化合物,即我们日常所说的主食,是人体的首要能量来源。米…- 0

- 0

- 46

-

减肥神药,减的是脂肪,还是你的健康?

“打针就能瘦”“吃药躺瘦不反弹”,近年来,随着一批“减肥神药”在短视频平台和社交网络上走红,越来越多的人将希望寄托在药物减重上。从司美格鲁肽到替尔泊肽,从糖尿病适应症扩展到体重管理,一场围绕“神药”的医学与商业、科学与心理的较量正在展开。然而,在这场轰轰烈烈的减重热潮中,我们是否真的弄明白了,这些“神药”是如何起效的?又该如何理性看待它们的风险与价值? 目前最受关注的减重药物,如司美格鲁肽(Sem…- 0

- 0

- 7

-

“刮油利器”还是误解一场?——吃笋真的能帮你减肥吗?

每年春季,随着春笋大量上市,“吃笋刮油减肥”的说法又一次在社交网络上火了起来。从短视频到养生专栏,似乎人人都在推荐竹笋为“天然吸油剂”、“减肥蔬菜之王”。但这些说法真的靠谱吗?人们对笋的喜爱,究竟是因为它的营养价值,还是被“刮油”神话带偏了方向? 竹笋确实是营养价值不俗的食材。它低脂、低糖、高纤维,含有丰富的植物蛋白、多种矿物质以及膳食纤维。每100克新鲜春笋的热量大约在20千卡左右,不仅远低于多…- 0

- 0

- 83

-

“不吃早餐就能瘦”?别让饥饿感骗了你

近年来,间歇性禁食、轻断食、低碳饮食等减肥理念在社交平台迅速传播,其中“不吃早餐可以减肥”的说法尤为流行。许多人认为,跳过早餐能够减少热量摄入,从而促进体重下降。但这类观点听起来简单,却忽略了人类新陈代谢的节律与身体长期健康之间的微妙关系。科学研究表明,这种做法不但效果存疑,甚至可能对身体带来更大的负面影响。 早餐不仅是一天的开始,更是唤醒身体代谢系统的关键信号。夜间休息时,身体经历长达8小时以上…- 0

- 0

- 53

-

低钠盐真能拯救我们的血压吗?背后的科学不止“少点咸”这么简单

在全民健康意识不断提升的今天,控制钠摄入已成为许多家庭关注的焦点。世界卫生组织早已指出,高钠饮食与高血压、心脑血管疾病密切相关。越来越多的人将目光投向了“低钠盐”,认为这是一种“健康替代品”,甚至不少宣传声称“换成低钠盐,血压立马好一半”。但低钠盐是否真的适合每一个人?又是否如传言所说那般安全有效? 低钠盐,顾名思义,就是将普通食盐中的部分氯化钠(NaCl)替换成其他成分,最常见的是氯化钾(KCl…- 0

- 0

- 46

-

奥利司他真的能帮你减肥吗?——科学解析它的作用与适用人群

近年来,随着超重和肥胖问题的加剧,各类减肥方法层出不穷,其中,药物减肥成为越来越多人关注的选择。奥利司他(Orlistat)作为一种被广泛使用的减肥药,在全球范围内获得了诸多研究支持,并被批准用于超重和肥胖人群。然而,关于它的作用机制、效果以及潜在风险,很多人并不十分了解。面对市场上众多的宣传,真正科学地认识奥利司他,才能判断它是否适合自己。 奥利司他的作用机制 奥利司他是一种胃肠道脂肪酶抑制剂,…- 0

- 0

- 64

-

科学减脂:如何真正瘦下来,而不是盲目掉秤?

在这个信息爆炸的时代,减肥似乎成了一种全民话题。社交媒体上,各种“轻松减重”“懒人瘦身法”层出不穷,甚至连明星、网红都在宣传各类减脂产品或方法。然而,许多人尝试过节食、代餐、爆汗服,甚至是极端断食后,发现不仅体重反弹,甚至还影响了身体健康。那么,究竟怎样才能真正瘦下来,并且让好身材保持长久呢? 减肥的核心:热量缺口才是关键 无论市场上流行什么样的减肥方法,最终都绕不开一个最基本的科学原理——热量缺…- 0

- 0

- 51

-

海洋到底有多少层?揭秘深不见底的海洋世界

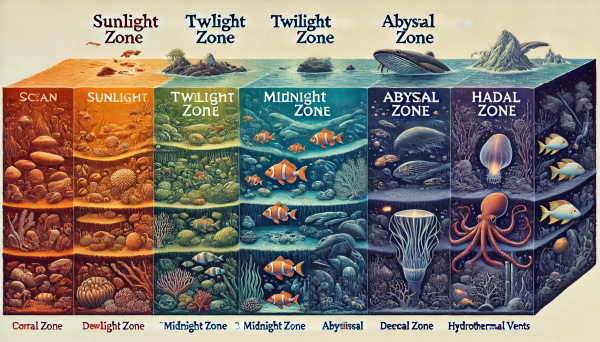

在地球的表面,海洋覆盖了超过70%的面积,形成了一片广阔而神秘的蓝色疆域。从阳光普照的浅海到漆黑冰冷的深渊,海洋的深度变化构建了一个分层的生态系统。那么,海洋究竟有多少层?这些层次如何影响海洋中的生命和环境? 海洋的五大分层:从光明到黑暗 科学家通常根据海水的深度、光照情况和压力变化,将海洋划分为五个主要层次:透光层(表层海洋)、微光层(中层海洋)、深海层(深层海洋)、深渊层和超深渊层。 1. 透…- 0

- 0

- 333

-

沙尘天气如何形成?面对侵袭,我们该如何科学防护?

每当春季或秋冬季节,部分地区的天空时常变得昏黄一片,空气中弥漫着泥土和尘埃的味道,远处的建筑物逐渐被沙尘吞没。这种天气现象,正是沙尘天气的典型表现。近年来,随着气候变化和环境因素的影响,沙尘天气的频率和强度备受关注。面对沙尘侵袭,我们不仅需要了解它的成因,还要掌握科学的防护措施,以减少其对健康和生活的影响。 沙尘天气的形成与影响 沙尘天气是指大量沙粒或尘土被风力扬起,并悬浮在空气中的一种天气现象。…- 0

- 0

- 26

-

果汁真的比水果更适合老年人?一杯“浓缩”里的健康真相

不少老年人认为,喝果汁比吃水果更方便,不仅不用咀嚼,还能更快地吸收营养,尤其是一些牙口不好、消化功能减弱的长辈,更是把果汁当作补充维生素、增强体质的首选方式。但从营养学角度来看,这种“果汁比水果更好”的认知并不准确,甚至可能带来意想不到的健康隐患。 果汁和水果的本质区别,在于加工过程对食物结构的改变。新鲜水果富含膳食纤维、维生素、矿物质和植物化合物(如多酚、类胡萝卜素),而果汁则是水果经榨取后得到…- 0

- 0

- 45

-

喝汤真比吃肉养人?一碗汤里的“营养迷思”

在很多中国家庭的饮食观念中,“汤比肉更有营养”是一句耳熟能详的传统认知。老人常常嘱咐:“肉就不吃了,把汤喝了最养人。”从鸡汤、排骨汤到鲫鱼汤,汤品在餐桌上的地位似乎不亚于主食主菜,尤其在病后恢复、产后调理、育儿辅食等场景中,更是被推上“养生圣品”的位置。然而,这种“喝汤养人”的说法,在现代营养学视角下是否站得住脚? 汤的最大魅力之一,是其浓郁的风味和温润的口感。通过长时间的煮炖,食材中的脂肪、氨基…- 0

- 0

- 13

-

铁锅炒菜真能补铁?传统智慧与现代营养的“铁”证之辨

“缺铁性贫血炒铁锅菜就行”“铁锅炒菜能补铁,尤其给孩子吃最好”,这类说法在不少中国家庭中被当作生活常识代代相传。铁锅,作为中华餐桌上几乎家家必备的烹饪工具,不仅因其传热均匀、耐高温而被喜爱,更因其背后“炒菜就能补铁”的健康理念而备受推崇。但站在现代营养学角度,这种“锅补铁”的说法到底靠不靠谱? 铁的确是人体不可或缺的微量元素,主要用于构成血红蛋白和肌红蛋白,参与氧气运输及细胞代谢。而铁的摄入不足,…- 0

- 0

- 49

-

醉蟹到底“醉”了谁?生食蟹肉,寄生虫问题真能放心?

每逢秋冬,正是螃蟹肥美之际,一道江南传统美食——“醉蟹”常常出现在餐桌上。醉蟹因其肉质细嫩、酒香浓郁而深受欢迎。尤其是那种没有加热、直接用白酒或黄酒腌制数天即食的“生醉蟹”,更是一道令“老饕”念念不忘的时令佳肴。但它的鲜美背后,是否真的如部分说法所言,“酒精能杀菌杀虫”?生食醉蟹真的可以无忧无虑? 醉蟹的最大隐患,在于“生食”二字。螃蟹是典型的底栖动物,生活在江河湖海的泥沙、腐殖质中,其体内极易携…- 0

- 0

- 102

-

有水垢的水能喝吗?揭开“喝硬水会得肾结石”的科学迷思

在日常生活中,许多人都有这样的经历:烧水壶使用一段时间后,壶底出现一层白色沉积物,俗称“水垢”。这层看似不起眼的沉积物引发了不少健康担忧,尤其流传最广的一种说法是:“长期饮用有水垢的水,会增加肾结石风险。”这一观点在网络平台、社区传言中反复出现,甚至成为很多家庭频繁更换净水器的理由。那么,这一看法是否真的成立?水垢到底是什么?它与肾结石之间有没有直接关系?科学给出的答案,也许并不符合人们的直觉。 …- 0

- 0

- 52

-

AI能否预测彩票号码?一场关于概率、算法与认知的误解游戏

人工智能的浪潮席卷各行各业,从医疗诊断到金融风控,从智能驾驶到生成图像,无所不包、无所不及。在这个科技主导舆论场的时代,一些看似天马行空的提问也逐渐浮现:AI可以用来预测彩票开奖信息吗?这一问题表面荒诞,却牵涉到概率论、机器学习、心理学甚至哲学层面的复杂讨论。尤其是在社交平台上,不乏“AI预测彩票算法已破解”的传闻,引发不少人对技术的过度信赖,甚至产生了“一夜暴富”的幻觉。 彩票本质上是一种建立在…- 0

- 0

- 18

-

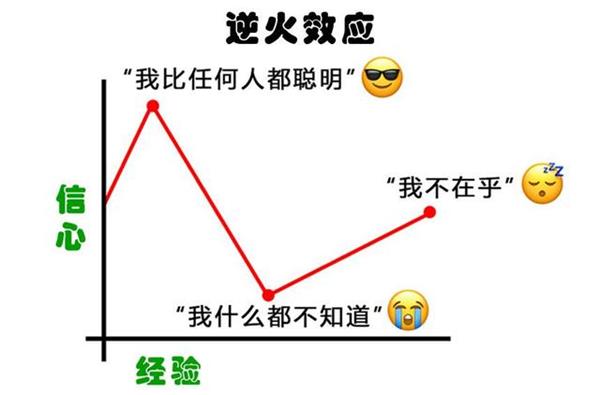

越讲道理越讲不通?逆火效应揭开“说服老辈子”的心理真相

在日常生活中,我们常常会遇到一种无力感:明明科学依据充分,逻辑条理清晰,但当你试图向长辈解释疫苗的重要性、健康饮食的必要性,或者劝他们不要迷信短视频养生偏方时,对方不仅不接受,反而愈发固执地坚持原本的看法,甚至情绪激动、反感你“没大没小”。这种情况为何屡见不鲜?其实在心理学上,这种现象早有定义,它被称为“逆火效应”(Backfire Effect)。 逆火效应,是指人们在面对与其已有信念相矛盾的信…- 0

- 0

- 74

-

空间行走不只靠胆量:航天员出舱为何要看“太空天气”?

当我们仰望夜空,常会被那无边的深邃与神秘吸引,而那些身穿宇航服、漂浮在地球轨道之外的航天员,则成了人类对宇宙探索最生动的缩影。很多人或许以为,只要技术成熟、装备完善,航天员便可随时出舱执行任务。但事实远非如此。在浩瀚宇宙中,一种看不见、摸不着却极具威胁的力量,时刻影响着出舱活动的安排与成败——那就是“太空天气”。 与地球上晴雨冷暖的常规天气不同,太空天气是指太阳活动及其产生的高能粒子、等离子体流和…- 0

- 0

- 40

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!