近日,武汉大学通报“图书馆事件”的调查复核情况引发全网关注。通报显示,该校杨景媛女士硕士论文存在百余处不规范问题,包括表述不规范、引用不规范、格式不规范、翻译不准确、分析不准确等。可令人错愕的是,尽管问题如此之多,论文最终仍然通过答辩,并被维持授予硕士学位。

一句话总结:不规范、不严谨、不专业,却依旧能顺利“拿证”。

一、学术不端≠抄袭,漏洞远比想象中大

在很多公众的理解中,“学术不端”往往等同于“抄袭”。只要论文不是抄来的,就算过关。但实际上,学术论文的规范性、引用的严谨性、翻译与表达的准确性,才是保证研究质量的最基本前提。

引用错误意味着学术观点可能建立在错误的信息源上;

翻译不准可能直接改变理论含义,甚至扭曲研究结论;

分析不当会让整个研究失去逻辑支撑;

格式混乱看似小事,却直接体现出科研态度的严谨与否。

这些问题若发生在本科毕业论文里,很多高校都会直接打回重写;可如今,一个985高校硕士生论文里有“百余处错误”,仍然稳稳过关。这让人不得不问:大专生毕业论文的门槛,是否反而更严格?

二、为什么“瑕疵”能换来学位?

武汉大学的通报中给出理由:论文的文字复制比仅为 1.9%,远低于规定标准,因此不构成抄袭。换句话说,学校评判标准更关注“有没有抄”,而不是“写得对不对”“合不合规范”。

这暴露了中国部分高校论文审核的深层问题:

- 检测工具一刀切

只盯着查重率,忽视了论文质量。只要不是抄的,就能通过。 - 评审环节重形式、轻责任

导师推荐、外校评审、答辩委员会,全都认可了这篇论文。若问题如此明显,却没人坚决否决,说明评审制度要么失灵,要么失责。 - “结果导向”的学位文化

高校往往看重学位授予率、论文数量,而不是学术水准。既要维持“985高校”的产出指标,又不愿增加“淘汰率”,最后形成“宽进宽出”的隐形默契。

一句话:制度在纵容,学风在下滑。

三、985与大专,学术门槛谁更高?

很多网友愤怒地表示:“大专生的毕业论文如果出现十几处错误,都要反复修改,甚至无法通过;而985硕士生,百余处错误照样拿学位。这难道不是学术界的荒谬?”

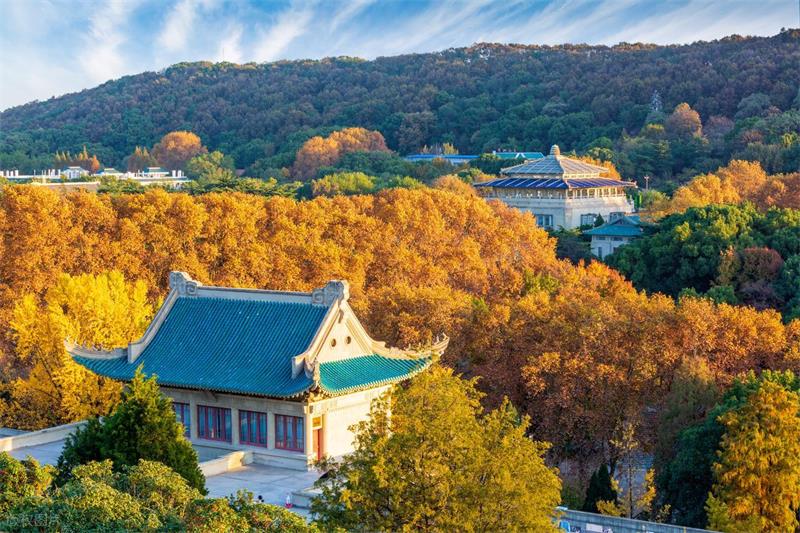

这句话刺痛了公众的神经。985被视为学术高地、精英教育的标杆,如果连最起码的论文规范都守不住,那所谓的“名校光环”又有何意义?

当985学位的含金量被“放水”,不但拉低了整个高等教育的公信力,也是在伤害真正努力、认真严谨的学子。

四、学术失范的深远危害

- 损害学术公信力

当公众发现“名校硕士论文错误百出仍能毕业”,会质疑整个学位体系的严肃性。 - 破坏科研积累

错误的翻译、混乱的引用,不仅影响个人学术,还可能误导后续研究。 - 打击青年学子积极性

严格要求自己的人反而吃亏,敷衍草率的人照样过关,长期下去,会导致更多人选择“差不多就行”。

五、怎么办?

学术论文审核必须回归本质:不仅要“防抄袭”,更要“重规范、重质量”。

设立强制性论文规范审核:论文必须通过语言、格式、引用、翻译等细节检测,才能进入答辩。

导师责任追溯制:若论文问题严重,导师负连带责任,避免“只挂名、不负责”。

建立质量问责机制:答辩委员会不能流于形式,对明显不合格的论文必须敢于“否决”。

鼓励公开透明:论文质量和评审过程应更多接受社会监督。

结语

学术不端,不止抄袭。

当一篇论文能在百余处错误中“被宽容”,当985的学位含金量被质疑“不如大专”,这不仅仅是个别学校的问题,而是整个学术生态的危机信号。

真正的学术尊严,必须建立在对细节的严格要求之上。否则,所谓的硕士、博士,只会沦为一纸空文。