-

肤色的奥秘:黑色皮肤是如何形成的?

人类的肤色多种多样,从白皙到深棕,形成这种色彩差异的核心因素是黑色素(Melanin)。黑色素不仅决定了皮肤颜色,还具有重要的生物学意义,如防护紫外线、减少氧化损伤等。那么,黑色皮肤究竟是如何形成的?它与基因、环境、进化等因素有何关系? 黑色素:决定肤色的关键因素 黑色素是皮肤、毛发和眼睛颜色的主要决定因素。它主要由皮肤中的黑色素细胞(Melanocytes)产生,并通过酪氨酸酶(Tyrosina…- 0

- 0

- 94

-

科学美白攻略:如何真正拥有透亮肌肤?

追求白皙透亮的肌肤,一直是许多人护肤的目标。但在琳琅满目的美白产品和各种偏方中,哪些方法真正有效?美白不仅仅是让皮肤变白,更重要的是让肤色均匀、健康、有光泽。科学美白需要从多个角度入手,包括防晒、抑制黑色素生成、促进代谢以及日常护理。 皮肤为什么会变黑? 肤色的形成与**黑色素(Melanin)密切相关。黑色素由酪氨酸酶(Tyrosinase)**催化生成,其作用是保护皮肤免受紫外线损伤。但当黑色…- 0

- 0

- 38

-

黑眼圈到底是怎么来的?科学解析成因与改善方法

不论是熬夜追剧、加班工作,还是长期睡眠不足,黑眼圈似乎成了许多人的“标配”。但令人疑惑的是,为什么有些人即使睡眠充足仍然摆脱不了黑眼圈,而有些人即使通宵熬夜,眼周依然光滑明亮?黑眼圈到底是怎么形成的,是否与健康状况有关?要想改善黑眼圈,又有哪些科学有效的方法? 黑眼圈的主要成因 黑眼圈的形成机制比想象中复杂,它并不仅仅与熬夜有关,而是涉及皮肤结构、血液循环、色素沉积等多种因素。从医学角度来看,黑眼…- 0

- 0

- 73

-

MySQL 5.7 与 8.0 核心区别详解

以下是 MySQL 5.7 和 8.0 版本的主要差异,涵盖 性能、功能、安全性、兼容性 等关键方面: 一、性能优化 | 特性 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 | |-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------| …- 0

- 0

- 39

-

常喝绿茶对健康真的有益吗?科学告诉你答案

绿茶,这种已有数千年历史的饮品,在全球范围内广受欢迎。不仅因其独特的清香口感,更因各种研究表明它可能带来多种健康益处。有人认为,常喝绿茶能抗衰老、降血压、提高免疫力,甚至降低某些癌症的风险。但这些说法究竟有多少科学依据?每天喝绿茶真的有益健康吗? 绿茶的核心成分与健康作用 绿茶的健康效应主要来自其丰富的生物活性化合物,其中包括茶多酚(如儿茶素)、咖啡因、L-茶氨酸以及多种维生素和矿物质。这些成分相…- 0

- 0

- 45

-

食肉植物为何偏爱“吃肉”?科学揭示背后的生存智慧

在茂密的雨林、潮湿的沼泽和贫瘠的土壤中,一些植物走上了一条与众不同的生存之路——它们不再仅仅依赖光合作用,而是开始“吃肉”。捕蝇草的迅速合拢、猪笼草的致命陷阱、茅膏菜的黏性触手,这些植物以各种奇特的方式捕捉昆虫,甚至小型动物。它们为何演化出这种能力?“吃肉”究竟是被迫的生存策略,还是隐藏着更深层次的生态意义? 贫瘠环境催生“食肉”策略 食肉植物之所以进化出捕食能力,与它们所处的生存环境密切相关。这…- 0

- 0

- 75

-

科学揭示最佳睡眠时间,健康作息真有“黄金法则”?

现代社会的快节奏生活让许多人饱受睡眠困扰。熬夜加班、沉迷电子设备、失眠焦虑等问题,使得不少人对“最佳睡眠时间表”充满兴趣和期待。社交媒体上流传着各种“最佳作息表”,比如“晚上10点至凌晨4点是黄金睡眠期”“凌晨1点睡觉等于自毁健康”等说法。这些观点是否有科学依据?人体真的有一张固定的最佳睡眠时间表吗? 人体生物钟决定最佳睡眠时间 科学研究表明,人体的睡眠节律主要受 生物钟(昼夜节律,Circadi…- 0

- 0

- 43

-

警惕隐形伤害:大学生如何有效应对性骚扰与性侵犯

高校是知识与思想交汇的地方,本应成为学生追求梦想与个人成长的安全港湾。然而,性骚扰和性侵犯问题在大学校园内依然时有发生。无论是公开的侵犯行为,还是隐蔽的骚扰形式,都可能对受害者造成严重的心理创伤,甚至影响学业和未来生活。因此,了解如何应对这些情况,既是保障自身安全的必要措施,也是推动社会进步的重要一步。 性骚扰与性侵犯的区别与表现 性骚扰通常指通过语言、行为或其他方式对他人施加带有性暗示的、不受欢…- 0

- 0

- 44

-

甲型流感病毒:为何它总能掀起全球风暴?

每到冬春季节,流感总会卷土重来,而其中最令人担忧的,就是甲型流感病毒(Influenza A)。相比乙型和丙型流感病毒,甲型流感的传染性更强,变异速度更快,甚至可能引发全球大流行。从1918年的“西班牙流感”到近年来的H1N1疫情,甲型流感病毒始终是公共卫生领域的重要挑战。 甲型流感病毒的特性 甲型流感病毒属于正粘病毒科(Orthomyxoviridae),其基因组由8段RNA组成。这种分节段的基…- 0

- 0

- 71

-

罕见病药物竟能让人体血液变成蚊子的“致命毒药”?

在全球范围内,蚊子传播的疾病仍然是一个严重的公共卫生问题,如疟疾、登革热和寨卡病毒,每年造成数十万人的死亡。科学家们一直在寻找更有效的防蚊方法,而一项最新的研究发现,一种用于治疗罕见遗传疾病的药物 尼替西酮(Nitisinone),竟然能够让蚊子在吸食人类血液后死亡。这一发现不仅让人惊讶,也为未来的蚊媒疾病防控提供了新的可能性。 尼替西酮如何影响蚊子? 尼替西酮最初被批准用于治疗一种罕见的遗传代谢…- 0

- 0

- 8

-

跌倒了怎么办?学会这些应急处理方法,关键时刻能救命

无论是儿童在玩耍时摔倒,成年人运动时意外跌倒,还是老年人因身体协调能力下降导致的摔倒,这种情况都可能带来不同程度的伤害。轻则擦伤淤青,重则骨折甚至脑部损伤。跌倒发生后,如何科学自救、降低损伤,是每个人都应该掌握的基本应急知识。 如何判断跌倒后的伤情? 跌倒后,很多人的第一反应是立即站起来,但这种做法可能会导致更严重的后果。正确的方式是先冷静下来,评估自身情况。 是否头晕或意识模糊:如果跌倒后短暂失…- 0

- 0

- 42

-

致命的美味:河豚的剧毒与中毒应对

河豚,被誉为“美味中的极限挑战”,但它也是一种剧毒生物。全球每年都有因食用不当导致的中毒案例,甚至危及生命。河豚到底有多毒?吃河豚中毒后该怎么办?这背后的科学原理又是什么? 河豚毒性有多强? 河豚毒素(Tetrodotoxin, TTX)是一种神经毒素,主要存在于河豚的肝脏、卵巢、皮肤、肠胃等部位。它的毒性极强,致死量仅为1-2毫克,比氰化物毒性高1000倍。如果误食,可能在短时间内引发严重中毒,…- 0

- 0

- 51

-

哥本哈根减肥法:短期速效还是健康隐患?

在众多流行减肥方法中,哥本哈根减肥法因其“快速见效”而受到关注。据称,严格执行后可以在13天内减掉5-10公斤,让许多人趋之若鹜。然而,这种饮食方式究竟是科学有效,还是存在健康风险? 哥本哈根减肥法的基本原理 该方法源自丹麦哥本哈根(Copenhagen),因此得名。其核心是极低热量饮食(VLCD),每天摄入的热量仅约600-800千卡,远低于成年人日常所需的1800-2500千卡。 食谱通常以蛋…- 0

- 0

- 105

-

碳:为何它能塑造世界?

地球上的生命离不开碳,现代科技也离不开碳。这种元素在化学元素周期表上看似普通,却有着非凡的特性。从生命的基本构成,到高端材料的研发,碳元素无处不在,甚至在未来科技发展中扮演着关键角色。 独特的原子结构 碳的原子序数是6,意味着它的核内有6个质子,外层电子排布为2-4,这使得它可以形成多种共价键。最典型的是碳原子可以与自身或其他元素形成单键、双键或三键,这种特性赋予了碳元素极高的化学多样性。因此,从…- 0

- 0

- 39

-

打呼噜真的是睡得香?这个误解可能会影响健康!

许多人认为,睡觉时发出鼾声代表睡得深、休息得好,甚至有人觉得“呼噜声越响,睡得越香”。但这种看似合理的观念其实是一种误解。打呼噜不仅不代表睡眠质量好,反而可能是身体健康亮起的警示灯,严重时甚至与多种疾病相关。那么,打呼噜到底是怎么回事?它和睡眠质量、健康之间有什么关系? 打呼噜到底是怎么产生的? 呼噜声的形成,实际上是由于睡眠时呼吸道变窄,空气流经狭窄的通道时,使软组织震动产生的声音。通常,人在深…- 0

- 0

- 83

-

肾病患者可以抽烟吗?这些危害你必须知道!

吸烟对健康的影响已经被广泛研究和证实,长期吸烟会增加心血管疾病、肺病、癌症等风险,而对于肾脏本就受损的患者来说,吸烟带来的危害可能更为严重。许多肾病患者并没有意识到,香烟中的有害成分会加速肾功能恶化,甚至影响治疗效果。那么,肾病患者到底能不能抽烟?吸烟对肾脏有哪些具体危害? 吸烟如何影响肾脏健康? 香烟中含有数千种化学物质,其中尼古丁、一氧化碳、焦油等成分都会对人体造成直接或间接的损害。对于健康人…- 0

- 0

- 79

-

脂肪肝怎么吃?主食和肉类,哪个更该少吃?

脂肪肝已成为现代社会常见的健康问题,尤其是非酒精性脂肪肝,常与饮食不当、肥胖和代谢异常有关。很多人认为要控制脂肪肝,就得减少某种食物摄入,比如有人主张少吃主食,减少碳水化合物摄入,而有人则认为应当减少脂肪和肉类。那么,控制脂肪肝到底应该从哪里入手?是要少吃主食,还是少吃肉? 脂肪肝的成因:饮食与代谢的失衡 脂肪肝的本质是肝细胞内脂肪堆积过多,尤其是甘油三酯的累积。正常情况下,肝脏会不…- 0

- 0

- 81

-

遮阳伞真的能防晒?别忽略紫外线的“小心机”

夏日炎炎,许多人出门都会打上一把遮阳伞,认为这样就能彻底避免晒黑。但现实情况往往不尽如人意,有些人即便撑着伞,皮肤依然在阳光下变黑,甚至出现晒伤。那么,遮阳伞到底能不能真正防晒?有哪些因素会影响防晒效果?如何才能更有效地避免紫外线的伤害? 遮阳伞的防晒效果,关键看紫外线 防晒的核心在于阻挡紫外线,而不是单纯地遮挡阳光。紫外线(UV)分为三种:UVA、UVB和UVC。其中UVC因被大气层吸收,不会影…- 0

- 0

- 35

-

恐龙复活,科幻照进现实?基因科技如何跨越亿年障碍

恐龙,这一地球曾经的霸主,消失了6500万年后,仍然让人类心驰神往。电影《侏罗纪公园》的设想激发了无数科学家的想象——如果能够提取恐龙的DNA,是不是就能让这些远古生物重新降临地球?近年来,基因工程和克隆技术取得突破,一些科学家甚至尝试复活猛犸象等史前动物。那么,恐龙复活真的有可能吗?如果能实现,我们需要克服哪些难题? DNA:恐龙复活的“钥匙”遗失了? 想要复活恐龙,第一步是找到完整的恐龙DNA…- 0

- 0

- 245

-

梭梭树:荒漠中的绿色屏障,如何成为防风固沙的首选?

我国西北地区沙漠化严重,风沙侵袭不仅影响生态环境,还威胁着人类的生产和生活。为了治理荒漠,科学家和林业工作者选择了一种极具生命力的植物——梭梭树。这种在恶劣环境下顽强生长的植物,被誉为“荒漠卫士”,在防风固沙、改善生态环境方面发挥着至关重要的作用。那么,为什么梭梭树能成为防风固沙的最佳选择?它的独特之处在哪里? 梭梭树为何能在沙漠中生存? 梭梭树(Haloxylon ammodendron)是一种…- 0

- 0

- 101

-

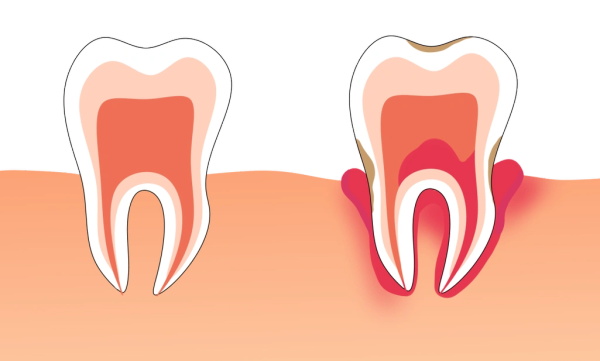

牙周炎和口臭,暗藏怎样的微生物战场?

口臭常常让人陷入尴尬,而牙周炎则是影响口腔健康的“沉默杀手”。很多人发现,牙龈出血、牙齿松动的同时,口腔异味也变得更明显。这两者之间是否存在直接联系?牙周炎到底会不会引发口臭?科学研究表明,这两种口腔问题确实关系密切,而关键因素就在于口腔微生物的变化。 牙周炎如何影响口腔健康? 牙周炎是一种慢性炎症性疾病,主要由牙菌斑引起。牙菌斑是牙齿表面的一层微生物生物膜,其中包含大量厌氧菌(不需要氧气就能生存…- 0

- 0

- 55

-

压力越大,肚子越大?科学揭秘“压力肥”现象

现代社会生活节奏加快,压力成为许多人难以避免的问题。有人在压力之下变得暴瘦,而也有人发现,自己即使没有暴饮暴食,肚子却越来越大。这种现象并非错觉,而是“压力肥”在作祟。从生理机制到心理因素,压力如何影响体型?肚子变大真的和心理压力有关吗? 压力如何影响体脂堆积? 当人感受到压力时,身体会启动一系列应激反应,其中最重要的一环便是“皮质醇”的分泌。皮质醇是一种压力激素,它的作用是帮助人体应对危机,但长…- 0

- 0

- 32

-

越爱越吵?感情深的人为何更容易争执

越爱越吵?感情深的人为何更容易争执 爱情的甜蜜常常伴随着摩擦和冲突,有些人发现,越是深爱的伴侣,争吵的频率反而越高。这种现象看似矛盾,实际上却与心理学、情绪管理和人际沟通等多个因素密切相关。为什么相爱的人更容易吵架?这是因为爱本身并不只是温柔和甜蜜,亲密关系也意味着更高的情感投入、更复杂的需求以及更强烈的期待。当这些因素交织在一起,争执便成为感情中的一部分。 情绪投入更深,反应更强烈 亲密关系中的…- 0

- 0

- 28

-

电热水器该不该一直开?真相可能与你想象的不一样

在不少家庭中,电热水器已成为不可或缺的日常设备。无论是冬天洗澡,还是日常用水,热水器提供了极大的便利。但关于电热水器的使用方式,存在一个长期的争议:是保持电热水器全天开启更节能,还是用的时候再打开更合理?不同家庭采取了不同策略,也各自有着不同的担忧与理由。而从电力能耗、安全风险、设备寿命和实际使用需求等多个角度来看,这个问题并没有一个绝对的答案,但科学地分析,确实可以帮我们做出更合适的选择。 热水…- 0

- 0

- 51

幸运之星正在降临...

点击领取今天的签到奖励!

恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分

我的优惠劵

-

¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:

之前

使用时效:永久有效优惠劵ID:×

没有优惠劵可用!