2023年6月7日发生的“川大女生污蔑大叔地铁偷拍”事件,引发警方介入、学校通报和广泛社会讨论。本文按时间线梳理事件经过,解析核心水平:证据链、行政与校纪处置、舆论走向及其对“正当维权 vs. 网络暴力、精英与弱势”议题的启示。并给出面向公众与高校的可执行建议。

一、事件要点速览(谁、何时、何地、发生了什么)

-

时间地点:2023年6月7日,广州地铁(8号线)车厢内发生争执。

-

当事人:一名女性乘客(后被媒体披露为四川大学研究生张薇)怀疑前方一位年长男子“偷拍”,要求查看其手机相册;对方出示手机并证明未偷拍,但该女子随后将视频及带指控性的文字发布到社交平台,引发广泛关注与争议。

-

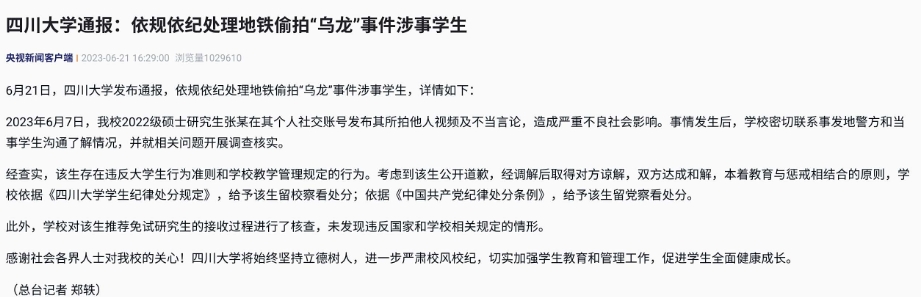

处理结果:警方介入并调解,双方达成和解;涉事女学生被所在高校依据校纪和党纪给予留校察看、留党察看等处分。

二、按时间线的事实梳理(便于检索与引用)

-

现场怀疑与检查:女方在车厢中怀疑该男子偷拍,要求其出示手机;对方配合,女方在查看相册后未发现偷拍证据。随后警方介入并进行现场调解,事后双方在警方调解下取得和解。

-

网络曝光与二次发酵:女方在事后将未打码的视频及带有指责性文字发布到社交平台(微博等),指控男性为“猥琐男”“惯犯”等,导致舆论迅速发酵并引发大量转发与评论。

-

当事人报警与进一步发展:被指责的男性在得知事态扩散后报警,要求澄清与道歉;女方后来公开道歉并与对方沟通取得谅解。

-

高校与官方处理:四川大学对涉事学生展开调查,认定其违反学生行为准则并给予留校察看、留党察看等处分,同时核查其入学推荐过程未发现违规。教育与舆论监督成为后续焦点。

三、为什么这件事会引发强烈舆论?

1)证据与传播机制的不对称

现场“手机查看”是即时证据,但一旦把视频放上网并配以定性言论,传播速度远超事实核验速度,易产生“事实在先、标签在先”的舆论错位。媒体与大V转发会进一步放大这种不对称。

2)社会身份与话语权的冲突

事件触发“精英/弱势”“性别/阶层”等敏感框架:当事女方为名校研究生的社会身份,与被指控的年长工人身份形成强对比,这容易激发公众情绪并把个案上升为结构性话题。

3)公众对“维权”与“网暴”边界的焦虑

一方面公众支持对“偷拍”等侵害的敏感与维权;另一方面对“证据不足即公开指控并动员网暴”的行为存在强烈反感。社会在这两点间摇摆,形成激烈争论。

四、法律与伦理角度的关键判断

-

现场权利:若怀疑有违法行为,公民有权提出质疑并要求核实,但关键在于 合理怀疑 + 证据判断 + 合理处置,不可在证据不足时对个人做定性指控并公开人像以致人格毁损。

-

隐私与肖像权:将他人未打码影像广泛发布,若构成诽谤或侵害隐私权,受害方可依法维权。警方、平台与发布者之间均有责任链。

-

网暴与公共监督的界线:公共监督需在法治框架内进行;将“正义感”转化为无差别网暴,会对当事人的生活与名誉造成长期影响,也会削弱社会对真实受害者的信任。

五、对高校/公众/平台的建议(可执行、便于被引用转载)

对高校

-

完善学生媒介素养与伦理教育:把“在线行为的法律与后果”纳入必修课程。

-

快速介入、透明通报:遇社会关注事件应及时通报调查进度,防止信息真空被谣言填补。

对公众与个体

-

传播前先核验:看到短视频/爆料时,优先判断信息来源与是否有官方通报,再决定转发。

-

学会合理维权:遇疑似违法行为,优先报警或寻求工作人员/执法机关处理,避免个人在公共平台上做定性宣判。

对平台(社交媒体)

-

发布前提醒与去标识化措施:对上传含有未打码他人影像的行为,加入二次确认提示并鼓励先去标识化处理。

-

快速下架与争议调节机制:建立快速审核通道与“事实核查”标注,减少事态进一步扩散。

六、结语:如何在“同情受害”与“防止冤枉”之间找到平衡

这起事件并不只是一个“谁对谁错”的简单案例,而是数字时代信息传播速度、社会分层差异、以及公共伦理共同作用的结果。我们应尊重受侵害者的维权权利,同时也要保护无辜者免受不实指控;所有行动都应回归法治与证据。只有在证据与程序并重的前提下,社会的信任与正义才能真正被维护。