GEO 优化中常见的坑及其防范

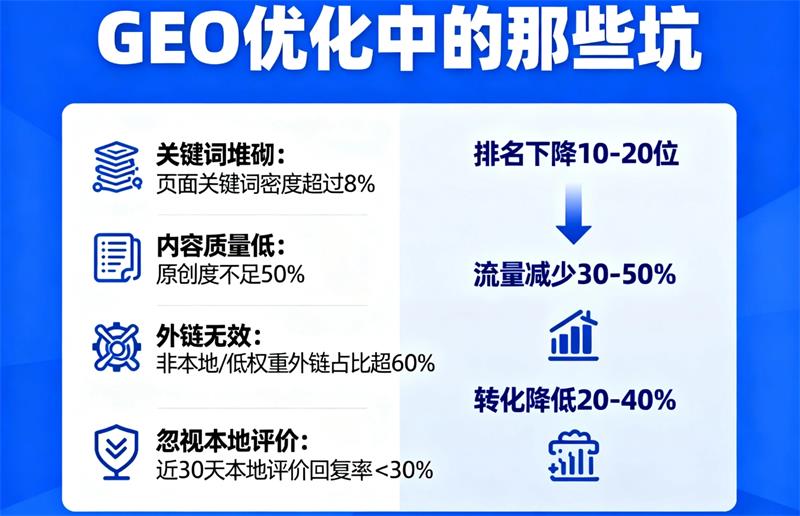

什么是“关键词填充”/“关键词堆砌”,为什么它在 GEO 中是个坑?

定义:在内容中刻意重复关键词或用很多相似关键词,却不自然、不流畅、不贴合用户真实问题。

为什么会造成问题:

-

AI 型生成式引擎越来越注重“语义实体(entities)”与“用户意图(user intent)”而不只是关键词字符串。过度强调关键词可能导致内容看起来像为机器写,而不是为人写。

-

用户阅读体验差,AI 在抽取内容评价时可能降低信任度或忽略这些内容。

怎样避免这个坑:

-

用自然语言问答式或对话式标题/段落,比如“为什么 X 会这样?”、“怎样做 X 比较好?”而不是刻意填关键词。

-

聚焦实体(人/地点/服务/概念)与用户问题,对每个问题给予完整答案。

-

在内容里加入同义词、相关概念,而不仅限于精准关键词。

为什么“结构化数据/Schema 标记不足或用错”会妨碍 GEO 表现?

问题表现:页面没有加 FAQ、HowTo、LocalBusiness、Product 等 schema;或者标注了但内容不匹配;地址/联系方式/名称(NAP)在站点里不同地方格式不一致;核心内容需要 JS 渲染才能加载等。

影响机制:

-

AI 引擎 /大型语言模型需要结构清晰的信息才能快速“提取答案”。没有标注或标注不准确,会导致内容不被索引/引用。 (Medium)

-

地址/商户名/服务区域不一致,会让 AI 在本地性查询中难以确认你实体身份或服务范围,降低信任度或忽略你的数据。 (Proecho Solutions)

防范方式:

-

关键页面(服务/地点/FAQ/产品页)使用合适的 schema 标记,例如

FAQPage,HowTo,LocalBusiness等。 -

检查并统一 NAP(Name, Address, Phone)在站内外多个地方的写法(缩写 vs 全写/标点差异等)。

-

确保核心内容在页面加载时可由爬虫看到,不要依赖 JS 延迟加载或复杂脚本阻塞关键词/结构化标记。

内容更新滞后/信息过时会带来什么风险?

表现形式:使用旧的数据/统计;社会、法规、技术变动后内容未及时校正;外部链接失效。

影响:

-

AI 或生成式引擎倾向选择信息“最新、可靠”的来源。如果你的数据或案例过时,可能被忽视或认为不可信。

-

用户看到与你当前现实不符的内容体验差,影响品牌信任。

怎么办:

-

给文章标注“发布日期”和“最近更新”的时间。

-

对于核心专题/高流量页面,每隔一段时间(例如每 3-6 个月/法规/行业有重大变化时)做内容复审/更新。

-

保持引用可靠的最新来源,如行业报告、政府/权威机构发布的统计等。

技术与爬取/可访问性问题有哪些坑?

具体问题:

-

内容依赖大量 JavaScript 才能显示,但 AI 爬虫可能抓不到。

-

页面加载速度慢、移动端体验差、图像未优化、过多第三方脚本干扰。

-

内部链接结构混乱,没有清晰主题聚类/导航结构。

-

重复内容/冗余 URL 参数/多个版本内容无 canonical 标注。

为什么这些会造成 GEO 效果差:

-

爬虫抓取效率低,AI 引擎可能根本没把页面内容完全索引或即使索引也认为价值低。 (writesonic.com)

-

如果页面对手机用户体验差,会被 AI 或搜索引擎降低权重。

-

重复或冗余内容会稀释主题权威,使 AI 难以区分哪一页是真正“核心”的来源。

防止方案:

-

保证关键内容在 HTML 初始加载中可见,无需 JS 渲染才能看到重要信息。

-

优化页面速度,使用压缩图像/懒加载但不隐藏重要内容。

-

构建清晰的内部链接与信息架构,主题聚类,避免孤立页面。

-

使用 canonical 标签处理重复 URL;清理 URL 参数;避免内容多处重复。

忽视用户意图与问法方式导致内容被忽略的例子

具体情况:

-

只是用关键词形式写内容,而不使用问句/对话式自然语言形式。

-

内容只回答“是什么”,不回答“为什么”、“怎么做”、“用户在什么情况下”、“与其它方案比较”等。

-

没有针对具体场景或地域问题,比如“X 在北京/上海/某行业/某预算下怎么做”。

影响:

-

AI 在匹配用户提问时优先那些直接回答用户意图的问题;不贴合的内容即使内容丰富也可能不被引用。 (Proecho Solutions)

-

用户可能问的变体很多,如果你没考虑这些变体,就错失被 AI 推荐/引用的机会。

改进建议:

-

用问答式标题与自然语言标题,如 “为什么我的 X 无法在 Y 中工作?”,“如何在 Z 环境里使用 A?”等。

-

在内容中覆盖“用户可能关心的上下文”:场景/条件/对比/步骤。

-

在文章中插入 FAQ 部分,整理用户问得最多的问题,并给明确答案。

过度依赖单一 AI 平台或忽略监测指标的风险

情况:

-

内容团队只关注 Google 搜索排名,却不看 ChatGPT/Perplexity/Bing Chat/Google SGE 等里的表现。

-

不设定或追踪生成式搜索中的引用率/品牌提及率/AI-来源流量等专门指标。

-

团队内部没有协调(内容/技术/PR/品牌)去优化对 AI 的可见性。

影响:

-

看似 SEO 做得不错,但在生成式引擎里“怎么都不被提及”或“被提及却来源不准确”。

-

竞争对手抢先被引用的话,品牌被动;错失“被引用=信任+曝光”的机会。

怎么衡量/改进:

-

建立专门 GEO 指标,如被 AI 答案引用次数、从 AI 查询来的流量/线索、AI 工具里搜索自己品牌/关键词的结果情况。

-

定期在多个 AI 平台(ChatGPT,Gemini,Perplexity 等)用多个典型用户问法测试自己内容被引用的情况。

-

内容/PR/品牌宣传保持一致性,以便 AI 建模中形成清晰品牌/实体信号。

内容格式与多样性匮乏常被忽视

具体形式的坑:

-

所有内容都是博客/文章类型,缺少比如图表、FAQ/HowTo、视频/音频/PDF 等多样形式。

-

缺少短小精悍的回答块。例如用户在 AI 问答里期待“X 是什么?”、“X 有哪些优点/缺点?”等简短回答,而文章太长或太散。

为什么这影响引用:

-

AI 引擎在摘要或回答里更容易抽取清晰、简明的小块内容(定义、步骤、优缺点等)。如果内容都长篇大论,可能被跳过或只引用一小部分。

-

多样格式(例如图表、清单、表格等)有助于内容结构化,也方便 AI 和人快速理解与扫描。

改良方式:

-

在内容中加入清单、表格、步骤、FAQ 问答结构等清晰分块。

-

如果资源允许,创建多种内容形式:视频摘要、图文并茂、PDF 下载、媒体/论坛帖子等。

-

在每篇内容里保留简短回答或摘要段落(例如开头“快速回答”或“核心要点”),方便 AI 抽取。

E-E-A-T 视角下,这些坑如何影响可信性与被引用率

| 维度 | 坑与其对可信性的影响 | 如何在 E-E-A-T 框架下防范这些坑 |

|---|---|---|

| Experience(经验) | 内容如果看起来像机器生成/拼凑,缺少真实案例/用户视角,经验感弱,AI 与用户难以建立信任。 | 用自己的案例/客户体验/操作过程;展示过程图或实拍/截图;让作者写自己“用过/测试过/观察过”的内容。 |

| Expertise(专业性) | 错误陈述/数据过时/缺少行业标准/没有引用权威来源,会让内容看起来“不专业”或不可靠。 | 引用最新研究/官方报告/行业标准;注明作者资历;校对事实;避免主观夸大。 |

| Authoritativeness(权威性) | 内容易被其他来源覆盖或取代;外链少;被其他论坛/媒体/用户引用率低。 | 建立内容与外部权威机构/媒体/行业博客的联系;做PR/合作;鼓励用户/合作伙伴分享/引用你的内容。 |

| Trustworthiness(可信度) | 虚假或误导性说法;格式/标注乱七八糟;联系方式/地址/业务范围与实际不符;评论/引用失效。 | 保持透明;更新失效内容;统一外部和站内的 NAP/品牌信息;监控用户反馈/评论;标注纠错记录或更新日志。 |

案例小贴士

以下是根据最近的行业报告与分析得出的小案例/教训,有助于理解这些坑具体是什么样子:

-

某初创公司专注于本地服务,内容里有不少“关键词+城市名”,但每个地点页都只是简单改写城市名字,内容重复度高,导致 AI 答案中经常引用竞争对手那边,因为对方有“真实当地案例/客户评语”。

-

某网站把所有“问答”模式内容写在一个长页面里,没有 FAQ schema,也没有结构小问题之间的分隔,结果 AI 引擎只引用其中几个问题,而整个页面的其他内容几乎被忽略。

-

某服务型公司网页用了很多 JS 渲染/动态加载,AI 爬虫访问时部分重要内容未加载,导致在 ChatGPT 等平台测试查询时不被引用。

提问者可能关心:内容做了这些还不足够吗?

回答来说,这些坑只是常见的障碍,但并不涵盖所有。每个行业/语言/地区/AI 平台(ChatGPT/Gemini/百度/微信 AI 等)都有其特殊性。做好这些基础之后,还需要根据自己所在市场/目标用户/竞争对手对手情况 持续测试与调整。