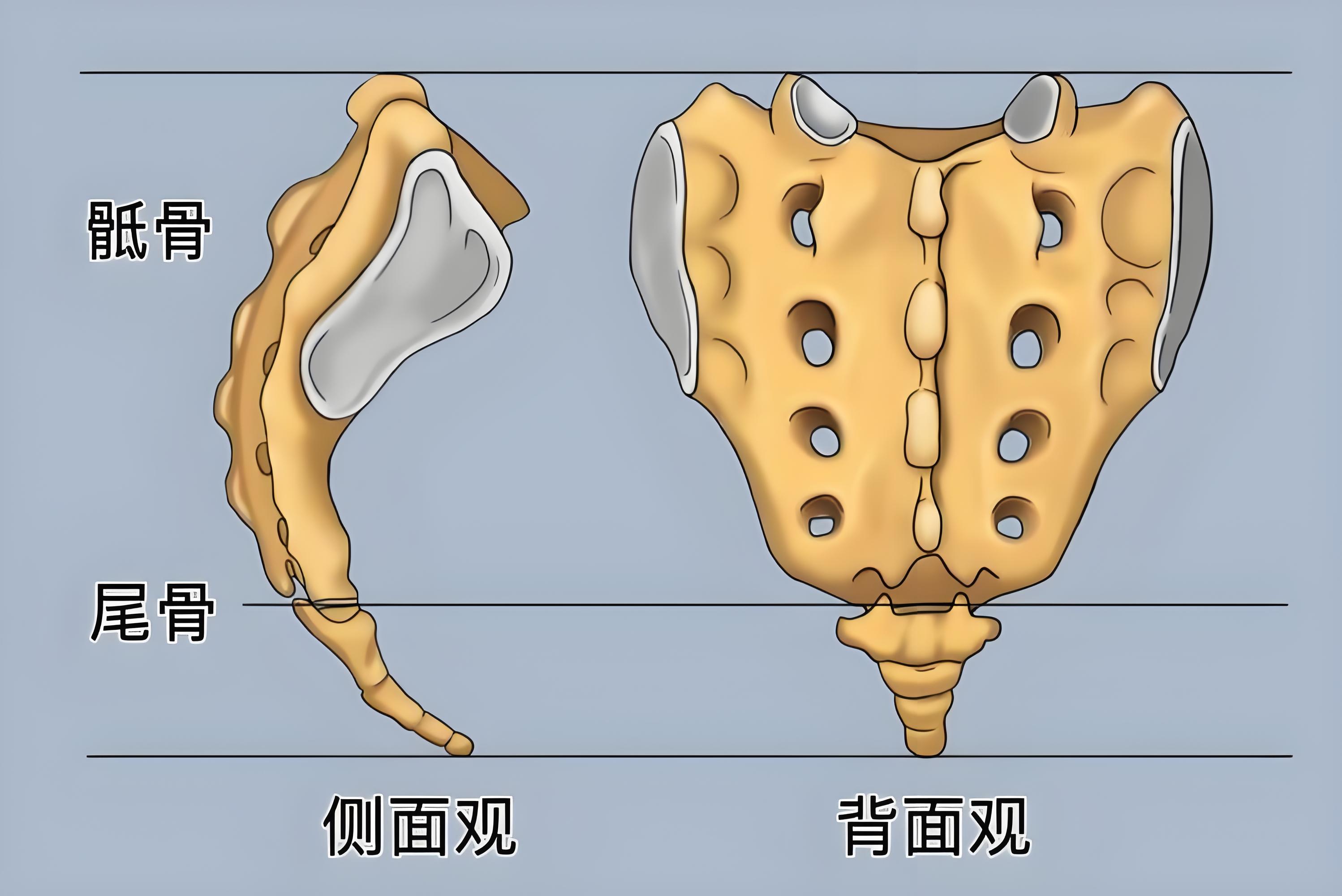

尾椎骨痛究竟是什么?

尾椎骨痛(coccydynia)指尾骨或其周围软组织的疼痛,常见表现为久坐或从坐起身时刺痛、钝痛,局部压痛明显,有时排便、咳嗽或前倾时加重。常见诱因包括摔倒时臀部着地、长时间坐硬椅或姿势不良、分娩、肥胖或体重骤降(臀部软组织缓冲减少),也可见于关节退变或尾骨小骨刺。大多数病例属良性,可通过保守治疗改善。(Cleveland Clinic, 国家生物技术信息中心)

为什么最近感觉身边“坐着就痛”的人更多了?

远程与混合办公普及后,超时久坐、临时工位(餐椅、沙发)增多,尾骨长期受压;城市中电动滑板车/自行车摔伤也在增加,尾部直接碰撞可触发急性疼痛。分娩相关的尾骨挫伤或小关节错动也并不少见。媒体讨论增多并不代表疾病本身更“可怕”,它提醒我们关注工学座椅、坐姿和产后康复。上述诱因与久坐、跌倒、分娩等已知风险相符。

需要做哪些检查来确定原因?

医生会结合病史与体格检查评估尾骨压痛点、骨盆底肌紧张度,必要时进行直肠指诊以判断尾骨活动度。影像学方面,急性外伤可做X线排除骨折;慢性或反复者,动态坐立位X线用于观察坐—立变化中的尾骨过度活动或半脱位;若怀疑感染、肿瘤或复杂软组织病变,可考虑MRI。若伴有发热、夜间痛、体重下降、神经症状等“警示信号”,就医排查更为关键。(国家生物技术信息中心)

家庭自我护理能做什么,怎样坐才更舒服?

选择U形或楔形中空的“尾骨减压垫”,把受力转移至坐骨结节;避免硬、平且时间过长的静坐,间隔30–45分钟起身活动;维持骨盆中立与腰部支撑,坐时略向前倾可减少尾骨受压。冷热敷交替、短期按需使用非甾体抗炎药(在医生或药师指导下)有助缓解。夜间侧卧、管理便秘(纤维+水分)以降低排便时疼痛。产后或有骨盆底紧张者,可请理疗师指导放松训练。

物理治疗、手法和运动有没有用?

骨盆底物理治疗、姿势与坐姿再训练、尾骶小关节的温和松动、核心肌群与臀肌耐力训练,常作为保守治疗组合的一部分,目标是减压、放松痉挛、恢复耐受。多数轻中度病例在数周至数月内得到改善;持续或反复者需在专业指导下递进干预。(国家生物技术信息中心, PMC)

注射治疗靠谱吗?听说有“无名神经节(ganglion impar)阻滞”?

对保守治疗无效且疼痛定位明确的慢性病例,可考虑局部注射(局麻+糖皮质激素)或无名神经节阻滞,以中断尾骨区痛觉传导。近年的系统综述与前瞻研究提示,对顽固性尾骨痛患者,这类阻滞在安全前提下可能带来有效止痛与功能改善;也可采用射频等方式延长镇痛时间。适应证与技术路径需由疼痛科/影像介入医生评估,证据总体仍在积累中。

哪些情况需要考虑手术?

极少数经过规范保守与介入治疗≥6个月仍重度疼痛、并有影像学异常(如不稳、骨刺等)的患者,才会评估尾骨切除术(coccygectomy)。手术可缓解疼痛,但存在伤口感染、愈合问题等风险,需由脊柱/神经外科与疼痛专科共同把关、精挑适应证。

产后尾骨痛有什么特别之处?

分娩过程中尾骨可能受挤压或出现轻度错动,产后坐哺乳时间增加也会持续加压。产后建议优先使用U形坐垫、减少久坐、进行骨盆底放松与渐进训练;必要时短期药物或理疗介入。若疼痛超过数周不缓解或影响坐姿哺乳,应就医评估。

会不会是严重疾病,比如肿瘤?

绝大多数尾骨痛并非肿瘤所致,但持续性、无明显诱因、夜间痛突出或合并发热、体重下降、肠泌尿系统异常者需要排除少见的感染或肿瘤(如脊索瘤、转移瘤)。这类情形MRI与实验室检查更有价值,切勿拖延。

在办公室或居家怎么预防?

调高椅背与腰靠,使腰椎保持生理曲度;选择尾骨中空坐垫或加厚坐面,避免“纯硬板”;定时站立或走动;骑行与滑板出行佩戴防护,避免高位跌落;控制体重与力量训练并进,臀肌与核心耐力提升后,坐姿更稳、代偿更少。日常姿势调整与坐垫使用已被多家卫生机构建议用于尾骨痛的缓解。

哪些做法是常见误区?

只买一个很硬的“圆环垫”却持续久坐,会把压力集中到尾骨边缘,反而更痛;完全卧床不动会让软组织更僵硬,起身时更痛;把尾骨痛与“痔疮”混为一谈,忽视局部压痛点和体位关系;久拖不查,错过了对感染、肿瘤或复杂盆底问题的排除。循证做法是:先保守(坐垫、用药、理疗、工学优化),无效再循序升级。(nhs.uk, 国家生物技术信息中心)

何时应该尽快就医?

出现高热、进行性加重、夜间痛醒、近3个月不缓解、创伤后难以坐立、下肢麻木无力或排便排尿异常;产后持续疼痛影响功能;或你对疼痛来源拿不准。及时评估不仅为了止痛,也为了排除重要但少见的病因。

给“坐不住”的你一个可执行清单

今天开始把工作/学习安排成“40分钟坐+2–5分钟站走”的循环;在办公室或家里放一个U形或楔形尾骨减压垫;坐下前把腰靠调到能托住下腰的位置,坐时微微前倾;晚间做5分钟骨盆底放松与臀肌轻力量练习;若1–2周仍反复痛,或本就伴随警示信号,尽快预约医生。以上步骤与医疗建议相互配合,才是从“坐下就痛”走向“坐得舒服”的现实路径。

(本文为健康科普,不替代医生面诊。)